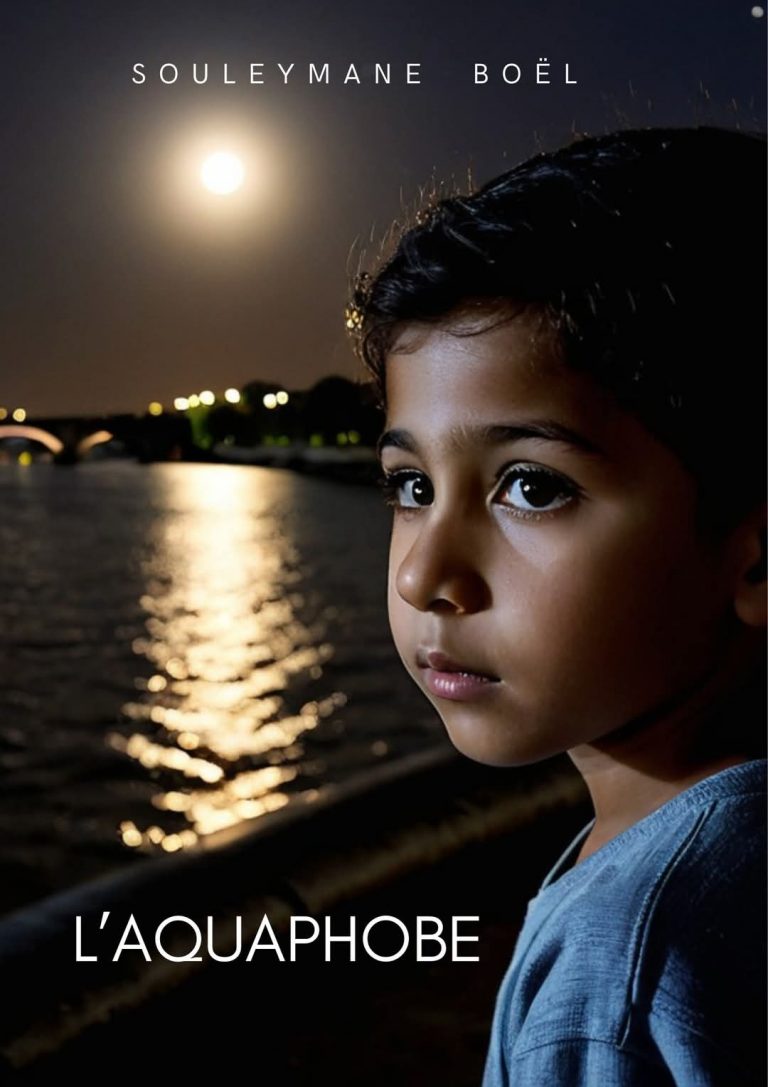

Le jour où mon père a disparu dans la Seine

Extrait de L’aquaphobe

Souleymane Boël

17/08/2025

Le jour où mon père est parti, le monde a continué — et moi, j’ai dû apprendre à le suivre dans le silence.

Quand on perd un père, le sommeil s’éteint comme une lampe qu’on n’arrive plus à rallumer.

La première semaine où mon père est mort, ma tristesse a assassiné tout mon sommeil.

Les rares instants où je parvenais encore à me reposer étaient ceux où la fatigue m’assommait sans prévenir, comme un coup de massue frappé à l’arrière de la nuque.

Je somnolais seulement quelques secondes avant de me réveiller en sursaut, prisonnier du même cauchemar.

La charge émotionnelle qui m’avait traversé s’était transmutée en sangles serrant mon esprit et m’amenait à voir, encore et toujours, le corps de mon père qui descendait lentement dans les eaux vaseuses de la Seine, jusqu’à ce qu’il disparaisse de mon champ de vision.

C’est terrible, une fois de plus, de pleurer un père et de savoir qu’on ne lui rendra jamais son corps.

Un soir, tandis que je murmurais dans mon sommeil, le fennec que Mesaoud m’avait offert s’est blotti contre ma tempe.

Les animaux savent quand ça ne va pas.

Mon cousin, réveillé, m’a regardé d’inquiétude :

— « Ça va, Mounir ? Tout va bien ? Tu veux que j’appelle Tonton ? »

— « Non, ne l’embête pas avec ça », j’ai répondu. « Il se lève tôt, lui, et je sais ce qu’il ferait pour alléger ma souffrance. »

— « OK, tu veux que j’aille te chercher un verre de limonade ? Il y en a dans le frigo. »

— « Je ne sais pas si j’en veux ou pas. Tu sais, ce que je souhaite surtout, c’est qu’on retrouve le corps de mon père et qu’on nous le rende. Il y a bien des brigades fluviales qui cherchent. »

Puis les mots de mon cousin Ali ont été plus durs :

— « Tu sais, Mounir, c’est dur ce que je vais te dire : mon père a dû entendre, au café, qu’on repêche des corps pour les enterrer secrètement dans une fosse commune. C’est effroyable de mourir pour avoir bradé un couvre-feu. Ton père, c’est un héros : il est mort libre. Je sais que ça t’attristera de ne plus le revoir, mais c’était écrit ainsi. Tu as vu Siroco ? Il est venu directement quand il a senti que tu bougeais. »

— « Ouais », ai-je murmuré, « je crois que je vais le laisser au pied de mon lit. »

En posant le petit fennec à côté de moi, il s’est mis à s’enrouler sous la couverture, comme pour dire : je comprends ce qui t’arrive et je serai là pour t’aider à remonter la pente.

Les crises d’angoisse viennent et disparaissent ; je n’y peux rien, elles font partie de ma vie depuis le soir du 17 octobre 1961.

Autour de nous, dans les rues et les cafés, l’air portait des traces anciennes et nouvelles de notre présence : des familles venues d’outre-mer, des travailleurs qui avaient trouvé ici une promesse et parfois un grincement de porte dans les doigts.

Cette année-là, la France coloniale semblait tenir debout sur un fil : les Algériens, les Maghrébins, les Joailliers de quartier et les mineurs du Nord qui avaient quitté leurs villages pour l’aube des puits.

Les journaux parlaient d’un pays qui hésitait entre la peur et la fierté, entre l’ordre et le désir de dignité.

Dans les maisons, on racontait moins les cieux que les odeurs des cuisines où l’on préparait des repas pour les jours qui viendraient, et on écoutait, parfois à demi, les débats des adultes sur l’indépendance de l’Algérie, sur les grèves qui se multipliaient, sur les rues qui se fermaient à certains regards.

Je me souviens d’un souvenir marquant, comme si mon enfance cherchait encore à respirer dans ce monde qui s’effrite.

Une semaine avant la rentrée, mon oncle nous avait envoyés dans une papeterie acheter des stylos pour l’école.

En sortant, j’ai remarqué un présentoir de cartes postales de Paris où l’on voyait la Seine.

Un mot d’une impulsion folle m’a saisi : j’ai ouvert le paquet de stylos et j’ai commencé à écrire :

« C’est dans cette eau que mon père a été tué. »

Ali, qui m’accompagnait, semblait mal à l’aise :

— « Allez, Mounir, on y va avant de se faire attraper. »

Puis a retenti une voix :

— « Tu veux un coup de main ? Qu’est-ce que tu fais là ? »

Cette phrase a annoncé le top départ d’une course effrénée, comme si le vendeur à la papeterie avait un ventre qui le trahissait.

Nous avons fendu la rue sur quelques centaines de mètres, puis nous sommes rentrés au quartier pour boire un jus de fruits, le soleil sur nos épaules et, étrangement, le regard de l’air qui semble aussi lourd que les secrets.

Plus loin, nous avons croisé Tonton Hassane, en pleine tournée de pain pour les oiseaux :

— « Ça va les enfants ? Vous voulez en donner à manger ? Tiens, prends un peu de pain pour ton fennec. »

Dans toute cette histoire, c’est l’absence — l’absence d’un père — qui demeure le vrai visage de mon enfance.

Je pense que ce qui me renvoyait sans cesse à son absence, c’était le jour de la rentrée des classes, quand tous les élèves arrivaient avec leurs parents, et moi avec mes questions sans réponse.

Parfois, j’entends encore le cliquetis de cette Seine immobile et je me demande si, quelque part, mon père aurait été fièrement regardant sur mes épaules tremblantes, si, dans un autre destin, un homme peut-être se serait plié à la promesse d’un retour…

Mais ce retour n’est pas venu.

Il n’a pas réapparu dans le brouillard des souvenirs ; il est resté dans les marges, comme ces phrases inachevées que l’on rature sans oser les reprendre.

Et pourtant, malgré tout, il y a ce fennec, qui s’est posé à mes côtés comme une présence qui refuse de se taire, un signe que la vie continue, même lorsque les ondes de peur et de douleur se heurtent à mes paupières fermées.

Je sais que je ne suis pas seul dans ce combat.

Je ne cherche pas à oublier ; je veux seulement apprendre à vivre avec ce qui ne peut pas être changé.

Si mon cœur est encore rongé par le souvenir du corps qui n’a pas été rendu, s’il y a encore des cris qui fusent dans ma poitrine et des regards qui ne se posent pas, c’est peut-être parce que, dans les plis de ma mémoire, je cherche encore une promesse — celle que ceux que nous aimons ne s’éloignent jamais tout à fait, qu’ils restent quelque part, près de nous, même lorsque le monde refuse de croire à leur présence.

Ainsi, quand je referme les yeux, je ne vois plus seulement la Seine et son eau sombre.

Je vois aussi ce petit fennec qui veille sur moi, je sens l’air des rues qui m’a appris à survivre, et j’entends, au fond de moi, le pas sûr de cet homme qui, malgré tout, a fini par me rappeler que la vie peut être vécue même avec le vide laissé par ceux qui ne reviendront pas.

Et peut-être, un jour, j’arrêterai de chercher le corps qui revient à l’ombre et je trouverai, à la place, la force de dire :

Je suis là. Je suis encore là. Je suis ici, chargé d’absence, pourtant résolu à renaître toujours.

Souleymane Boël

Souleymane Boël, né en 1976 à Trappes, est écrivain et scénariste français. Engagé sur les questions sociopolitiques et anticolonialistes, il signe des ouvrages percutants comme Hacker From Africa ou Jusqu’à la mort du franc CFA. Son style « Mind-Jacking » plonge le lecteur dans des réalités complexes. Scénariste de films primés tels que Belles paroles et Warning, il anime aussi La plume des quartiers et le Don’t Give Up Show. Responsable communication de Calame Éditions, il soutient la diversité littéraire et cinématographique.

Autres nouvelles

Deux frères allemands – Hervé Hinopay

Deux frères allemands Lorsque quatre jeunes garçons juifs traversèrent la…

Mounir Saidi, entre tragédie et rédemption – Souleymane Boël

Mounir Saidi, entre tragédie et rédemption Extrait de L’aquaphobeSouleymane Boël25/08/2025…

Le jour où mon père a disparu dans la Seine – Souleymane Boël

Le jour où mon père a disparu dans la Seine…